Introduction :

Dans un monde multipolaire marqué par une interdépendance croissante et des rapports de force qui ne cesse d’augmenter, la Turquie occupe une place unique au carrefour de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique. Cet état, situé à la confluence des continents, ne cesse d’intriguer du fait de l’expansion de son rôle éminemment stratégique dans les relations internationales contemporaines. La Turquie se distingue non seulement par sa géographie exceptionnelle, mais également par son héritage historique, politique et culturel, qui lui confèrent notamment une capacité d’être à la fois un pont entre les civilisations, mais également un acteur au fil du temps autonome et d’envergure mondiale.

Au cours des dernières décennies, la Turquie s’est ainsi imposée comme un pivot stratégique incontournable[1], médiateur entre les blocs tout en affirmant ses propres ambitions sur la scène internationale. En tant que membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) depuis 1952, elle demeure un allié militaire de premier plan pour l’Occident et la France, tout en aspirant à une pleine intégration européenne via sa candidature à l’Union européenne, bien qu’elle reste encore en suspens. Parallèlement, Ankara a renforcé ses liens avec le Moyen-Orient et l’Afrique, régions où ses initiatives diplomatiques, économiques et culturelles se sont intensifiées, illustrant une politique étrangère de plus en plus assertive et multidimensionnelle. La position géographique de la Turquie est, à bien des égards, une clef pour comprendre son importance stratégique. Située entre la mer Noire et la mer Méditerranée, contrôlant le détroit du Bosphore et des Dardanelles, le pays constitue une passerelle naturelle pour les échanges commerciaux et énergétiques entre l’Est et l’Ouest.[2] En tant que corridor pour les hydrocarbures provenant de la mer Caspienne et du Moyen-Orient, la Turquie joue un rôle central dans la sécurisation des routes énergétiques mondiales, renforçant ainsi sa position au sein des stratégies énergétiques de l’Union européenne et des grandes puissances.

Historiquement, la Turquie incarne un point de rencontre unique entre l’Orient et l’Occident. Ancien épicentre et fondateur de l’Empire ottoman, qui s’étendait sur trois continents et a laissé une empreinte profonde sur les cultures et les structures politiques de la région, l’Empire ottoman a également joué un rôle central dans la diffusion de l’islam et le développement des échanges commerciaux sur les routes reliant l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Sa structure administrative complexe et sa capacité à intégrer une diversité ethnique et religieuse ont également influencé de nombreux modèles politiques contemporains. La Turquie a ainsi su tirer parti de son héritage pour redéfinir son rôle après l’émergence de la République en 1923 sous Mustafa Kemal Atatürk. Ce dernier, en adoptant des réformes visant à la modernisation et à la sécularisation, a ancré la Turquie dans une perspective européenne tout en préservant des éléments de son identité orientale. Cette double appartenance a permis au pays de naviguer habilement entre des intérêts parfois contradictoires, consolidant son rôle de pivot stratégique dans un contexte international en mutation. Dans les relations avec l’Occident, la Turquie reste un allié de poids pour les États-Unis et l’OTAN, tout en entretenant des relations complexes avec l’Union européenne. Cependant, les tensions récurrentes autour des questions de droits de l’homme, de libertés fondamentales et de gestion des flux migratoires, notamment depuis la crise syrienne, ont brouillé les perspectives d’adhésion à l’UE. Malgré cela, Ankara reste un acteur essentiel dans la gestion des crises régionales, que ce soit par son rôle dans la lutte contre le terrorisme ou par sa capacité à accueillir plusieurs millions de réfugiés sur son territoire.

Sur le plan moyen-oriental, la politique étrangère turque, souvent qualifiée de néo-ottomane, traduit une volonté de restaurer une influence dans des régions autrefois sous domination ottomane. Les interventions en Syrie, en Irak et en Libye, ainsi que les alliances stratégiques avec le Qatar et la Somalie, illustrent cette ambition de projeter une puissance régionale tout en se positionnant comme un médiateur dans les conflits locaux. Cette dynamique, bien que souvent contestée par ses voisins, renforce l’image d’une Turquie proactive et indispensable dans les équilibres moyen-orientaux.

Enfin, en Afrique, la Turquie a multiplié les initiatives pour développer sa présence économique, diplomatique et culturelle. Le continent africain, riche en opportunités économiques et stratégiques, représente pour Ankara un terrain fertile pour l’élargissement de son influence. Les investissements croissants, les ouvertures d’ambassades et l’augmentation des échanges commerciaux témoignent de cette volonté de diversifier ses partenariats au-delà de ses sphères traditionnelles d’influence. La Turquie, par son positionnement unique et ses ambitions affirmées, s’inscrit dans une stratégie d’équilibre complexe entre des acteurs et des régions souvent antagonistes. Cet article de recherche se propose d’analyser les dynamiques multiples et les enjeux stratégiques qui sous-tendent cette position charnière, en explorant comment la Turquie se conçoit à la fois comme un pont, un acteur autonome et un arbitre dans les relations internationales. Une telle étude s’avère cruciale pour comprendre les interactions entre les grandes puissances et les régions du monde dans lesquelles la Turquie exerce son influence. Pour analyser le rôle de la Turquie dans cette trilogie géopolitique, cet article s’articulera autour de trois axes principaux ;

Dans une première partie, nous examinerons ainsi les relations de la Turquie avec l’Europe et de manière plus générale le monde dit « Occidental », en mettant en lumière les liens étroits mais souvent tumultueux avec l’Union européenne et les enjeux clés liés à son appartenance à l’OTAN. Nous aborderons également la question de l’adhésion à l’Union européenne, en démontrant les obstacles et les perspectives qui s’y rattachent et le cas de la guerre en Ukraine, ou le président Erdogan arrive a se montrer comme médiateur du conflit entre les deux acteurs. (Partie 1). Ensuite, nous nous intéresserons à la stratégie turque au Moyen-Orient, où Ankara cherche à réaffirmer de manière très clair son influence dans une région historiquement marquée par sa présence passé ottomane. Cette partie explorera les interventions militaires, les alliances stratégiques et les rivalités qui façonnent son rôle régional (Partie 2). Enfin, nous analyserons la montée en puissance de la Turquie en Afrique, où elle adopte une diplomatie proactive fondée sur des partenariats économiques, culturels et humanitaires, tout en s’imposant comme un acteur de développement et de stabilité dans des zones clés du continent. Ce découpage nous permettra ainsi de comprendre au mieux comment la Turquie, à la croisée des chemins entre Orient et Occident, conjugue ses grandes ambitions à la fois historiques et ses réalités géopolitiques actuelles pour asseoir son statut de pivot « entre l’est et l’ouest » stratégique.

PARTIE I : Entre rapprochement stratégique et tensions d’influence : les relations complexes entre la Turquie et l’Europe.

Sous-partie 1 : Le rapprochement entre l’Europe occidental et la Turquie.

« Hé Union Européenne ! Reviens à tes esprits si vous essayer d’aller à l’encontre de nos opérations [en Syrie] nous ouvrirons nos portes et enverrons 3,6millions de réfugiés sur votre sol »[3]. Cette phrase prononcée par le Président Recep Tayyip Erdogan en 2019, marque clairement le rapport conflictuel actuel entre l’Europe et la Turquie, jonchés de dénonciations publiques ou de sanctions, pourtant la Turquie a d’abord été un partenaire fort et de confiance envers l’Europe. En effet la Turquie c’est dès la fin de la seconde guerre mondiale tournée vers l’Occident avec son adhésion à l’OTAN en 1952 qui a été motivée par des raisons stratégiques. En effet en pleine guerre froide, les puissances occidentales, notamment les États-Unis, ont vu en la Turquie un rempart contre l’expansion soviétique. En effet, située à la frontière sud de l’URSS, la Turquie était idéalement placée pour surveiller et contenir les ambitions soviétiques en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient. En contrepartie, Ankara a bénéficié d’une assistance militaire et économique significative et très accru, consolidant ainsi ses capacités de défense et son alignement avec le bloc occidental. Durant cette période, la Turquie a donc joué un rôle actif dans les missions de l’OTAN, contribuant notamment aux opérations comme par exemple en Corée du Sud pendant la guerre de Corée, ou la Turquie perdit plus de 721 soldats[4]. La Turquie participa donc longtemps à cette stratégie de défense collective de l’Otan. Cette implication a également permis au pays de moderniser ses forces armées et d’établir des relations étroites avec les armées occidentales, en particulier celles des États-Unis et de l’Allemagne qui fournirent massivement de l’équipement à la Turquie, en particulier des F-16[5]. En parallèle de son ancrage à l’OTAN et de cette perspective de soutien à l’ouest, la Turquie a développé des liens croissants avec l’Europe. L’accord d’association avec la Communauté économique européenne (CEE) en 1963, connu sous le nom d’accord d’Ankara, a marqué la première étape vers une intégration économique plus étroite. Cet accord prévoyait la mise en place d’une union douanière et ouvrait la voie à une possible adhésion de la Turquie à l’UE.[6]

Le véritable tournant dans les relations turco-européennes à cette époque eut lieu en 1999, lorsque la Turquie obtint officiellement le statut de candidat à l’adhésion à l’UE lors du sommet d’Helsinki. Cette reconnaissance marqua le début d’un processus délicat de convergence avec les normes européennes, englobant des réformes politiques, économiques et sociales. Sous la direction de Recep Tayyip Erdoğan et de son Parti de la justice et du développement (AKP), le début des années 2000 fut marqué par une série de réformes ambitieuses, telles que l’abolition de la peine de mort, le renforcement des droits des minorités, notamment kurdes, et l’indépendance accrue du système judiciaire avec comme ambition claire du Premier Ministre Erdogan d’amener la Turquie dans l’UE. Ces mesures furent saluées par Bruxelles, permettant l’ouverture des négociations d’adhésion en 2005.

Pourtant cette relation croissante va se stopper progressivement et un froid va s’installer entre la Turquie et l’Europe comme jamais auparavant. Plusieurs facteurs ont contribué à cet état de fait. Du côté européen, des réticences, souvent motivées par des considérations politiques et culturelles, ont freiné le processus. Certains États membres, comme la France et l’Allemagne, ont exprimé des doutes quant à la capacité de la Turquie à adhérer pleinement aux valeurs européennes, en raison de questions liées aux droits de l’homme, à la liberté de la presse et au traitement des minorités. De son côté, Ankara a critiqué ce qu’elle percevait comme une approche discriminatoire et hypocrite de la part de certains membres de l’UE. Un point de friction majeur fut la question chypriote. Depuis le découpage de Chypre en 1974, la Turquie et l’UE divergent sur le statut de l’île[7]. L’adhésion de la République de Chypre à l’UE en 2004, représentant uniquement la partie grecque de l’île, accentua les tensions. La Turquie refuse toujours de reconnaître ce gouvernement, ce qui constitue un obstacle majeur dans ses relations avec l’UE. Mais ce sont surtout les développements politiques internes en Turquie ont également pesé sur ses relations avec l’Union européenne. La tentative de coup d’État de 2016 et les mesures qui ont suivi, notamment les purges massives dans l’administration, les médias et l’armée[8], ont été vivement critiquées par Bruxelles. Le renforcement des pouvoirs présidentiels et la dégradation des libertés fondamentales ont éloigné encore davantage Ankara des standards démocratiques européens.

Sous-partie 2 : Les leviers d’Ankara en Europe.

Malgré ces tensions, les deux parties maintiennent des liens étroits sur le plan économique. L’Union européenne est le premier partenaire commercial de la Turquie, représentant près de 32 % de ses échanges commerciaux. De plus, la Turquie fait partie de l’union douanière avec l’UE depuis 1995, ce qui facilite les échanges de biens industriels[9]. Cependant, des différends subsistent sur des questions comme les barrières tarifaires et les normes commerciales, tandis que la Turquie aspire à une modernisation de cet accord pour inclure les services et l’agriculture. Modernisation qu’a d’ailleurs promis la présidente de la Commission Européenne Von der Leyen lors de sa visite le 17 décembre 2024 à Ankara[10]. Un autre aspect crucial des relations Turquie-Europe est la gestion des flux migratoires. Depuis la crise migratoire de 2015, la Turquie joue un rôle central dans la rétention des réfugiés en provenance de Syrie et d’autres régions en conflit comme l’Afghanistan également. L’accord migratoire de 2016 entre Ankara et Bruxelles prévoit que la Turquie empêche les migrants d’atteindre l’Europe en échange d’un soutien financier de plusieurs milliards d’euros (6 milliards au total, en plusieurs tranches)[11]. Ce partenariat a permis de réduire de 97 % les arrivées irrégulières sur les îles grecques entre 2015 et 2017. Cependant, la Turquie a à plusieurs reprises utilisé cette question comme levier politique, menaçant d’« ouvrir les frontières » (comme vu lors du discours de Erdogan précédemment), pour faire pression sur les États membres de l’UE lors de négociations sensibles. Cette stratégie met surtout en lumière la dépendance qu’a l’UE vis-à-vis d’Ankara pour contenir les flux migratoires, mais soulève également des questions sur le respect des droits fondamentaux des migrants bloqués en Turquie, certains dans des dispositifs parfois précaires.

L’autre atout majeur de l’influence turque en Europe est indéniablement sa diaspora, considérable en Europe. En Allemagne, qui compte près de 3 millions de personnes d’origine turque, ainsi qu’en France et aux Pays-Bas, Ankara maintien des liens forts grâce à la Direction des affaires religieuses (Diyanet). Cette institution, qui supervise plus de 858 mosquées en Allemagne[12] et des centaines d’autres à travers l’Europe, joue un rôle crucial dans la diffusion de l’idéologie officielle de l’État turc et dans le maintien des identités turques. Les prédications et activités de la Diyanet suscitent toutefois des inquiétudes en Europe, où elles sont perçues par certains comme un moyen pour Ankara de surveiller la diaspora et d’influencer la politique intérieure des pays hôtes. En Allemagne, par exemple, des accusations récurrentes affirment que la Diyanet aurait utilisé ses imams pour collecter des informations sur des opposants politiques à Erdoğan, l’Allemagne à ainsi demandé l’arrêt d’envoi d’imam turc dans son pays[13].

Recep Tayyip Erdoğan lui-même s’adresse régulièrement aux communautés turques d’Europe « gurbetçi »[14], les exhortant à rester fidèles à leurs racines et à soutenir son gouvernement. En 2017, ses discours ont provoqué une controverse majeure lors de la campagne pour le référendum constitutionnel turc, certains pays européens ayant interdit des rassemblements politiques turcs et la venue de ministre de l’AKP sur leur sol comme les Pays-Bas en 2017[15]. Ces tensions révèlent les craintes d’ingérence politique de la Turquie dans les affaires intérieures des États membres de l’UE. Ainsi cette présence culturelle et religieuse turque se double d’une influence politique et électorale. Les ressortissants turcs vivant en Europe, qui représentent environ 1,5 million de votants inscrits, jouent un rôle clé lors des élections turques, et leurs votes ont souvent contribué à renforcer la position d’Erdoğan. Lors de l’élection présidentielle de 2023, le président turc a obtenu environ 60 % des suffrages des Turcs d’Allemagne, illustrant son influence durable au sein de la diaspora[16].

PARTIE II : La Turquie, l’acteur devenu incontournable en Afrique.

Sous-partie 1 : Les empreintes du soft-power turques sur le sol africain, une influence qui prend racine.

En 2005, l’Union africaine a déclaré la Turquie « partenaire stratégique », actant le début d’une sorte de « nouvelles ère » entre les relations afro-turques[17]. Depuis 2024, Ankara a ouvert plus de 44 ambassades sur le continent[18], contre une douzaine seulement au début des années 2000. Ces implantations diplomatiques traduisent la volonté turque d’établir une présence durable et d’être perçue comme un partenaire fiable, fort et crédible dans toute l’Afrique. Les sommets Turquie-Afrique, organisés depuis 2008, constituent une illustration parfaite de cette dynamique. Ces événements offrent une plateforme pour les partenaires turco-africains de discuter de questions stratégiques telles que le développement économique, la sécurité et les infrastructures[19] et d’augmenter de manière significative l’influence turque dans le continent.

Le commerce et l’investissement constituent l’un des grands piliers fondamentaux de la présence turque en Afrique. En moins de deux décennies, les échanges commerciaux entre la Turquie et l’Afrique sont passés de 5,4 milliards de dollars en 2003 à près de 40 milliards en 2022[20]. Les secteurs les plus dynamiques incluent les infrastructures, l’énergie, la construction et les textiles et participent à la construction d’infrastructures essentielles, telles que des routes, des ponts et des aéroports, particulièrement en Afrique de l’Est et de l’Ouest. Par exemple, la Turquie est impliquée dans la construction du métro d’Addis-Abeba, en Éthiopie. Ainsi les entreprises turques, à travers des projets de grande envergure, participent d’une façon activement à la transformation urbaine et la création des infrastructures sur le continent et n’hésitent pas à en faire l’éloge. En termes d’investissement, l’Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) joue un rôle important dans les initiatives humanitaires et de développement avec la réalisation de 1884 projet ces 5 dernières années[21]. Ainsi en construisant des hôpitaux, en réhabilitant des infrastructures essentielles et en fournissant une aide alimentaire d’urgence, la Turquie se positionne comme un partenaire bienveillant, soucieux des besoins des populations locales. Cette approche contraste avec la perception parfois négative des interventions occidentales, jugées paternalistes ou motivées par des intérêts économiques exclusifs.

Outre l’économie, c’est également l’éducation que la Turquie mets au centre de son soft-power en Afrique. Dans un continent qui accueille près de 30 % du total des enfants non scolarisés dans le monde[22], la Turquie à très bien compris l’enjeu d’un apport éducatif fiable pour les pays en besoins. Ainsi la Fondation Maarif, créée en 2016 par le gouvernement turc, qui contrôle un vaste réseau d’école et d’institution scolaire et de recherche en Afrique et joue un rôle central dans la stratégie d’influence internationale d’Ankara. En termes de chiffres, la Fondation Maarif administre plus de 200 établissements scolaires en Afrique, accueillant près de 50 000 d’élèves. Les effectifs varient selon les pays : au Nigeria, où le potentiel démographique est immense, et en Somalie, un pays clé pour la politique étrangère turque, les institutions Maarif comptent parmi les plus influentes. En Afrique de l’Ouest, dans des pays francophones comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Mali, Maarif s’est implantée solidement en ouvrant des écoles qui attirent des élèves de divers horizons sociaux. À Djibouti et au Soudan, la fondation joue également un rôle de premier plan, souvent avec le soutien direct des gouvernements locaux. À travers ses établissements, la Turquie promeut une image ultra positive du pays et également l’apport d’un modèle islamique modéré, calqué sur le modèle turc. Cette influence éducative s’accompagne d’une diplomatie active : des bourses d’études sont offertes à des étudiants africains pour poursuivre leur cursus en Turquie via l’agence TIKA, qui permettent de renforcer les liens entre les jeunes générations d’un côté africaines et de l’autre turques. Ainsi l’agence a déjà aidé des plus de 10 000 étudiants africains dans ce cadre.

Turkish Airlines, la compagnie aérienne nationale turque, constitue aussi un levier central de la stratégie et est le symbole de se soft power d’Ankara en Afrique. Etant la compagnie aérienne internationale desservant le plus grand nombre de destinations sur le continent, Turkish Airlines joue un rôle crucial dans le rapprochement entre la Turquie et l’Afrique. Avec plus de 60 villes africaines desservies, allant de grandes métropoles à des destinations moins accessibles, tous reliant le HUB de la compagnie à Istanbul, celle-ci facilite ainsi non seulement les échanges économiques mais aussi les interactions culturelles et humaines, en effet elle permet à la Turquie de se positionner comme une plateforme incontournable entre l’Afrique et le reste du monde et même entre l’Afrique elle-même. Par ailleurs, en mettant l’accent sur la qualité du service (Turkish Airlines est nommé meilleure compagnie européenne depuis 2016)[23] et en adaptant son offre aux besoins spécifiques des passagers africains, Turkish Airlines contribue à renforcer une image positive de la Turquie sur le continent. Le rôle de Turkish Airlines va d’ailleurs au-delà du simple transport aérien. La compagnie participe activement à des initiatives humanitaires et culturelles, comme le transport gratuit d’aide médicale et alimentaire dans des zones en crise. En Somalie, par exemple, Turkish Airlines a été la première compagnie internationale à rétablir des vols réguliers vers Mogadiscio après des décennies d’instabilité et de blocus international, devenant ainsi un symbole de solidarité et de développement. Turkish Airlines ouvre ainsi la voie à des investissements dans des secteurs clés comme le tourisme, le commerce et l’éducation, tout en consolidant le rôle d’Ankara comme un partenaire stratégique.

Sous-partie 2 : La Somalie et la Libye, deux exemples marquant de l’influence Turque en Afrique.

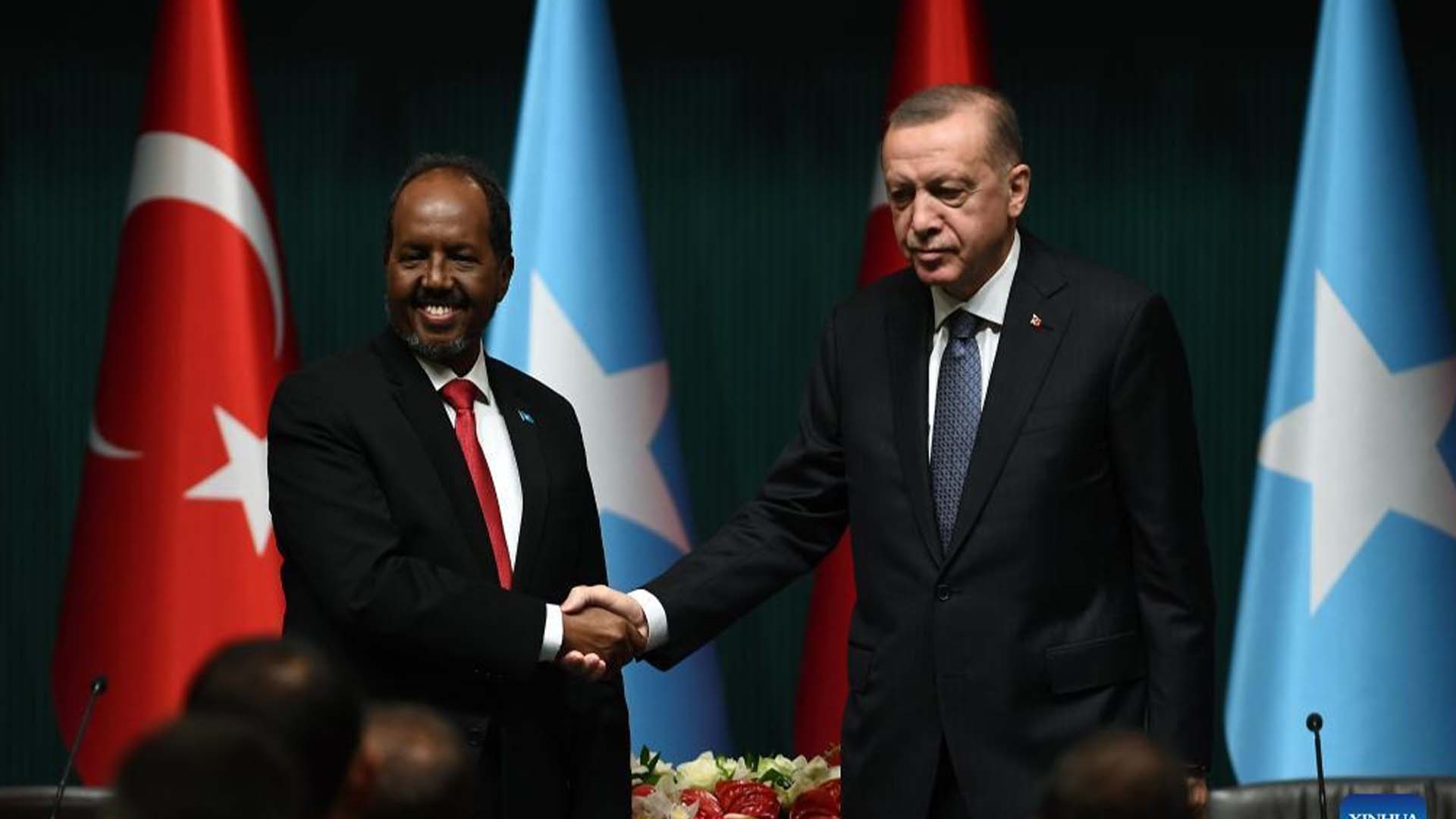

La Turquie fait initialement son entrée en Somalie en 2011, lors de la crise alimentaire qui a ravagé le pays, son intervention centrée sur l’aide humanitaire et le développement, a marqué un tournant car elle s’est accompagnée d’une approche visible sur le terrain. Par la suite Ankara a continué, après la crise, son aide au pays en investissant massivement dans la construction d’infrastructures : routes, hôpitaux, écoles et centres culturels. Ces projets n’ont donc pas seulement répondu aux besoins urgents des Somaliens, mais ont également créé des points d’ancrage physiques notable qui renforcent la présence turque dans le pays.

L’un des piliers de la diplomatie turque en Somalie est la construction d’un port spatial par la Turquie, marquant une étape significative dans son programme spatial ambitieux. Le président somalien a confirmé en décembre 2024 le début des travaux de cette installation, destinée à renforcer les capacités de la Turquie en matière de lancements de fusées et de tests de missiles de longue portée. Le choix de la Somalie s’explique de manière géographique avec sa proximité avec l’équateur, offrant des avantages techniques pour les lancements spatiaux, notamment une réduction de la consommation de carburant et une meilleure capacité de charge utile. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme spatial turc TUA[24] voulu par le président Erdogan et annoncé en 2018. Ce programme repose sur plusieurs objectifs stratégiques, dont l’exploration lunaire, le développement de satellites et la création d’un port spatial. Parmi ses priorités, la Turquie vise un alunissage contrôlé d’ici 2028. Le pays aussi investit massivement dans la conception et le lancement de satellites, comme Türksat 6A, conçu localement, et les satellites d’observation Göktürk, déjà opérationnels. Le projet global est estimé à plus d’un milliard de dollars, et dont environ 350 millions seraient consacrés uniquement à la construction et à l’entretien du port spatial en Somalie.

Outre la Somalie, c’est également en Libye que la Turquie possède une entrée sur le continent. La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011, laissant place à une guerre civile entre deux camps principaux : le Gouvernement d’Accord National (GNA), basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, et les forces de Khalifa Haftar, commandant de l’Armée nationale libyenne (ANL) soutenue par des puissances comme l’Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie. En 2019, Haftar lance une offensive sur Tripoli. C’est dans ce contexte que la Turquie intervient militairement pour soutenir le GNA[25].

L’intervention militaire turque s’est distinguée par une combinaison d’innovations technologiques et de soutien terrestres. Les drones Bayraktar TB2, emblématiques de l’industrie de défense turque, ont joué un rôle déterminant en neutralisant les systèmes de défense aérienne adverses et en assurant la suprématie aérienne des forces du GNA. Plus de 70 drones auraient été déployés, témoignant de l’efficacité de la stratégie turque. Par ailleurs, Ankara a mobilisé environ 2000 soldats et recruté près de 20 000 mercenaires syriens pour renforcer les défenses de Tripoli, illustrant une approche mêlant interventions directes et indirectes. Les résultats sur le terrain ont été significatifs. L’appui turc a permis au GNA de repousser les forces de Haftar, notamment par la reprise de la base aérienne stratégique d’Al-Watiya en 2020. Cette victoire a inversé le rapport de force et conduit à un cessez-le-feu, ouvrant la voie à des négociations de paix sous l’égide de l’ONU. Et a permis à la Turquie de consolidé l’influence turque en Libye, notamment par l’établissement de bases militaires comme celles d’Al-Watiya et de Misrata, assurant à Ankara une présence durable en Méditerranée centrale.

Mais cette intervention Turque en Libye présente des risques géopolitiques et amène par exemple à l’incident diplomatique du 10 juin 2020, ou une frégate française, le Courbet, participant à l’opération Sea Guardian de l’OTAN, a tenté d’intercepter un cargo turc, le Cirkin, suspecté de transporter des armes en direction de la Libye. Le cargo était escorté par trois navires de guerre turcs. Lorsque la frégate française a cherché à approcher pour inspecter le cargo conformément aux règles internationales, les navires turcs ont réagi de manière agressive. Ils auraient effectué des manœuvres intimidantes, et l’un d’eux aurait éclairé le Courbet à l’aide de son radar de conduite de tir, une action perçue comme une menace claire d’usage de la force. Cet incident reflète nettement les ambitions divergentes et conflictuelles de l’influence des deux pays en Libye. Car la France, bien qu’officiellement neutre, a souvent été perçue comme proche de Haftar ennemi donc du GNA soutenu par la Turquie. La présence turque en Libye permet ainsi à Ankara de renforcer sa position face à d’autres acteurs internationaux, comme la France ou encore notamment la Russie, avec laquelle elle partage une influence concurrente sur le territoire libyen qui de son côté supporte également Haftar contre le GNA. Mais malgré les appels internationaux au retrait des forces étrangères, la Turquie maintient une présence militaire significative en Libye. Cette posture vise à protéger ses intérêts stratégiques à la fois militaires mais également économiques et à assurer une influence durable dans la région.

Car l’Intérêt turc n’est pas seulement militaire en Libye. En novembre 2019, Ankara signe avec le GNA un accord maritime délimitant des zones économiques exclusives (ZEE) en Méditerranée et établit une ZEE s’étendant du sud-ouest de la Turquie jusqu’au nord-est de la Libye, traversant une zone maritime stratégique, car en théorie, cette délimitation permet aux deux pays de revendiquer des droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des ressources marines, notamment les hydrocarbures, dans cette zone. Cet accord permet à la Turquie de revendiquer donc des zones riches en hydrocarbures et de couper l’herbe sous le pied aux projets de ZEE de la Grèce, Chypre et l’Égypte. Ainsi en réaction la Grèce, principale partie concernée, dénonce une violation de ses droits souverains en Méditerranée. Athènes affirme que l’accord ignore la présence de ses îles, notamment la Crète, et sape le droit maritime international. En réponse, la Grèce a signé un accord similaire avec l’Égypte en août 2020 pour délimiter leurs propres ZEE, contrecarrant directement les ambitions turques. De son côté, Chypre, déjà en conflit avec Ankara sur l’exploitation des ressources gazières autour de l’île, voit cet accord comme une provocation supplémentaire. L’envoi de navires turcs escortés par des bâtiments militaires pour mener des activités de forage près de ses côtes a exacerbé les tensions entre l’île et la Turquie. L’Égypte, quant à elle, considère cet accord comme une menace pour ses intérêts régionaux, d’autant plus que le soutien turc au GNA va à l’encontre de ses propres alliances avec les forces de Haftar en Libye. La sécurisation du GNA par la Turquie est donc cruciale pour garantir la pérennité de cet accord.

PARTIE III : Le Moyen-Orient , l’ancien et le nouveau chasse gardée de la Turquie.

Sous-partie 1 : Entre héritage Ottoman et retour stratégique Turque.

Les relations entre Ankara et les pays du Moyen-Orient sont influencés par une histoire commune, celle de l’Empire Ottoman. Pendant près de quatre siècles, de 1517 à 1918, l’Empire ottoman a exercé une domination politique, économique et religieuse sur une grande partie du Moyen-Orient, incluant des territoires aujourd’hui essentiels comme la Syrie, l’Irak, l’Égypte et la Palestine. Istanbul, alors capitale de l’empire, était le centre du califat islamique, conférant aux sultans ottomans un pouvoir spirituel sur le monde musulman sunnite. Cependant, la fin de l’Empire ottoman et la naissance de la République turque en 1923 ont éloigné la Turquie de cette région. Sous Mustafa Kemal Atatürk, la Turquie a opté pour une modernisation d’inspiration occidentale, tournant le dos au Moyen-Orient. Cette rupture a laissé un vide dans les relations turco-arabes, accentué par des différends historiques et des griefs liés à la domination ottomane perçue comme oppressive par certaines élites arabes. Néanmoins cette histoire entre la Turquie et ses voisins orientaux a c’est relancé depuis les années 2000, sous la direction de Recep Tayyip Erdogan, qui a initié une politique de retour vers le Moyen-Orient. Ce repositionnement repose sur trois piliers principaux.

Premièrement la doctrine « Zéro problème avec les voisins », initiée par Ahmet Davutoğlu, ancien ministre des Affaires étrangères, qui a cherché à renforcer les liens avec les pays arabes tout en réduisant les tensions entre les pays[26]. En consolidant des relations bilatérales avec des pays comme l’Irak et le Qatar, Ankara a cherché à se positionner comme un acteur incontournable dans la région. Toutefois cette stratégie a été mise à rude épreuve par la guerre civile syrienne en 2011, qui a vu la Turquie adopter une position directement hostile à l’ancien régime de Bachar al-Assad et a dû accueillir des millions de réfugiés sur son territoire. Ensuite l’utilisation du soft power d’un côté culturel et de l’autre religieux. Avec l’explosion des séries télévisés turcs sur le passé Ottoman du pays qui ont un immense succès au Moyen-Orient, par exemples les séries historiques « Diriliş: Ertuğrul » et « Muhteşem Yüzyıl » ont en 2022 ont généré plus de 1 milliard de dollars d’exportations rien que dans les pays du M-O. Parallèlement, des organisations comme le TIKA ( vu précédemment pour l’Afrique) ont-elles aussi multiplier des projets d’infrastructures ou culturel, comme par exemple la construction de 92 écoles en Palestine[27]. L’autre levier est celui de l’influence religieuse turque, avec une Turquie qui s’est positionnée comme une défenseure des intérêts musulmans, notamment sunnites, dans un Moyen-Orient marqué par des tensions confessionnelles croissantes. Cette posture, incarnée par Erdoğan, renforce son attractivité auprès de certaines populations, bien qu’elle suscite des tensions avec des pays comme l’Iran, majoritairement chiite. Dans ce contexte, la Turquie a ainsi soutenu activement les aux Frères musulmans, un mouvement islamiste transnational, ce qui aura suscité des frictions avec des pays comme l’Égypte et les Émirats arabes unis, qui considèrent ce mouvement comme une menace à leur stabilité interne.

Un autre pilier de cette relation sont les échanges commerciaux entre la Turquie et le Moyen-Orient qui ont connu une augmentation significative. En 2023, le volume des échanges entre la Turquie et les pays arabes a atteint 70 milliards de dollars, représentant environ 20 % du commerce extérieur turc. Le Moyen-Orient constitue un marché clé pour l’économie turque. En 2023, les échanges commerciaux entre la Turquie et les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG) ont atteint 22 milliards de dollars, marquant une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. Les relations économiques avec le Qatar, sont notamment emblématiques de cette dynamique : en 2024, les investissements qatariens en Turquie étaient estimés à 33 milliards de dollars, faisant du Qatar l’un des principaux partenaires étrangers d’Ankara. Les entreprises turques jouent également un rôle important dans la reconstruction de pays touchés par des conflits, comme l’Irak. À titre d’illustration, en 2022, plus de 200 entreprises turques opéraient en Irak, contribuant à des projets d’infrastructure estimés à 3,5 milliards de dollars. Enfin on peut aussi noter une influence croissante sur le plan militaire, ou la Turquie a également renforcé la aussi sa présence dans la région. La base militaire turque de Qatar à Doha illustrent cette volonté d’expansion stratégique[28]. Cependant, ces interventions suscitent des critiques, notamment de la part des acteurs locaux qui perçoivent la Turquie comme un acteur opportuniste.

Sous-partie 2 : Le rôle turc dans le conflit syrien.

La Syrie est le voisin d’Ankara et est un enjeu crucial pour celui-ci. En proie à une guerre civile entre 2011 entre le régime de Bashar Al Assad et des groupes rebelles à la suite du printemps arabe. Dès le début de la guerre, la Turquie a soutenu activement les groupes rebelles, fournissant des armes, un soutien logistique et un refuge à l’opposition syrienne. Ankara a joué un rôle clé dans la formation de la Coalition nationale syrienne, une entité politique visant à représenter l’opposition unifiée au niveau international.En parallèle, la Turquie a également permis l’installation de camps de réfugiés sur son territoire, accueillant près de 3,6 millions de Syriens, devenant ainsi le premier pays d’accueil des réfugiés syriens au monde[29].

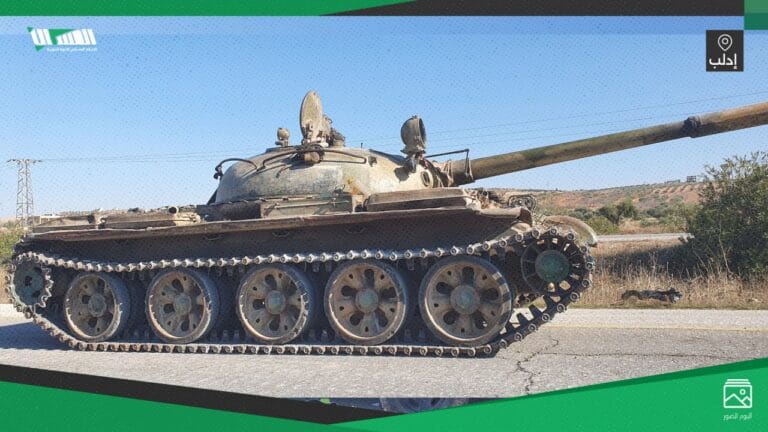

Sur le plan militaire, la Turquie a profité du chaos syrien et a lancé plusieurs opérations transfrontalières dans le nord de la Syrie. Ces interventions visaient principalement à lutter contre l’expansion des forces kurdes, notamment les Unités de protection du peuple (YPG), que la Turquie considère comme une extension du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un groupe qu’elle qualifie de terroriste et qui est considéré en Turquie comme « l’ennemi n°1 du Pays ». Parmi les opérations notables figurent l’opération « Bouclier de l’Euphrate » en 2016, visant à éloigner à la fois les combattants de l’État islamique et les forces kurdes de ses frontières, ainsi que l’opération « Rameau d’olivier » en 2018, qui s’est concentrée sur la région d’Afrin, contrôlée par les YPG. Cette présence permet à la Turquie de surveiller de près les mouvements kurdes. Le soutien turc aux forces rebelles, comme l’Armée nationale syrienne (ANS), a facilité sa domination sur ces régions, tout en exerçant une pression constante sur les territoires non contrôlés par le gouvernement central syrien. Ces interventions ont donc permis à la Turquie d’établir une zone de sécurité le long de sa frontière, mais ont d’un autre côté suscité des tensions avec d’autres acteurs internationaux, notamment les États-Unis et la Russie. Alors que les États-Unis soutenaient les forces kurdes dans leur lutte contre l’État islamique, Ankara considérait cette alliance comme une menace directe à sa sécurité nationale. La Turquie a ainsi multiplié les négociations avec Moscou et Téhéran dans le cadre du processus d’Astana, cherchant à réduire les tensions tout en consolidant sa position en Syrie.

Finalement, la chute de Bachar al-Assad en décembre 2024 a marqué un tournant majeur dans la Syrie, mettant fin à plus de 50 ans de régime dynastique des Assad. Cet événement a été le résultat d’une série d’offensives menées par des groupes rebelles, notamment Hayat Tahrir al-Sham (HTS), soutenus très fortement par la Turquie. Cette victoire est d’ailleurs dû en partie au fait que la Turquie a intensifié son engagement en fournissant des armes sophistiquées et en facilitant le passage de matériel et de combattants vers les zones rebelles. Cette aide a permis aux rebelles de mener des attaques ciblées contre les positions stratégiques du régime, notamment à Homs et Damas. Le 7 décembre 2024, les rebelles ont annoncé avoir pris le contrôle total de Homs après une journée de combats intenses, marquant un tournant décisif dans le conflit. Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, fut l’un des premiers chef d’Etat a salué la fin du régime d’Assad, affirmant que la Turquie avait prouvé une fois de plus qu’elle ne pouvait être ignorée dans le Moyen-Orient. Symbole de cette alliance entre la nouvelle Syrie et la Turquie, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a effectué une visite historique à Damas le 22 décembre 2024[30], marquant la première visite d’un haut représentant d’un Etat en Syrie depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Lors de cette visite, Fidan a d’ailleurs rencontré le leader de facto de la Syrie, Ahmed al-Sharaa, également connu sous le nom d’Abou Mohammed al-Jolani, le chef de Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Au cours de cette rencontre, Fidan a exprimé la position de la Turquie concernant la présence des milices kurdes en Syrie, notamment les YPG. Par ailleurs, plus de 30 000 réfugiés syriens ont déjà traversé la frontière turque pour rentrer dans leur pays au cours des dix-sept jours suivant la chute du régime Assad[31]. Les autorités turques ont facilité ces retours en ouvrant, par exemple, un bureau de gestion des migrations à Alep pour répondre aux besoins administratifs des rapatriés.

Conclusion :

La Turquie, par son positionnement géographique unique et son histoire millénaire, incarne l’essence même de la confluence entre Orient et Occident. Tout au long de ce travail, nous avons exploré les dimensions multiples de l’engagement turc sur la scène internationale, qu’il s’agisse de ses relations complexes avec l’Europe, de ses ambitions affirmées au Moyen-Orient ou de son émergence en tant qu’acteur incontournable en Afrique. Cette analyse nous permet de tirer plusieurs enseignements sur la nature et l’évolution de la puissance turque dans un monde en perpétuelle mutation.

D’abord tournée vers l’Occident dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Turquie s’est rapidement affirmée comme un pilier stratégique au sein de l’OTAN, jouant un rôle clé dans la guerre froide en tant que rempart contre l’Union soviétique. En étant un membre actif de l’Alliance atlantique, Ankara a consolidé des relations étroites avec les puissances occidentales, tout en bénéficiant d’une aide substantielle pour moderniser son armée et son économie. Parallèlement, l’accord d’Ankara en 1963 et sa candidature officielle à l’Union européenne en 1999 ont marqué des étapes importantes dans son cheminement vers une intégration plus poussée avec l’Europe. Toutefois, ces avancées ont été freinées par des tensions récurrentes, notamment autour des questions des droits de l’homme, de la gestion des flux migratoires et des différends territoriaux, notamment sur Chypre. Malgré les divergences, la Turquie demeure un partenaire indispensable pour l’Union européenne, notamment dans le cadre de la gestion des crises migratoires. L’accord migratoire de 2016, bien que critiqué, témoigne de la dépendance mutuelle entre Bruxelles et Ankara. De plus, l’importance économique de l’Union européenne, premier partenaire commercial de la Turquie, renforce cette interdépendance. Toutefois, les différences culturelles et politiques entre les deux parties continuent de peser sur cette relation ambivalente, mettant en lumière les limites d’une adhésion turque à l’UE.

Depuis les années 2000, l’Afrique est devenue un terrain fertile pour les ambitions turques. Avec l’ouverture de nombreuses ambassades, l’organisation de sommets Turquie-Afrique et l’augmentation des investissements, Ankara s’affirme comme un partenaire incontournable pour le continent. Le soft power turc s’exprime également à travers des initiatives éducatives, notamment via la Fondation Maarif, qui gère des centaines d’écoles sur le continent, ainsi que par l’aide humanitaire orchestrée par la TIKA. En Somalie, l’intervention turque, initialement humanitaire, s’est transformée en un partenariat stratégique avec des investissements dans les infrastructures, comme le port spatial en construction, et une présence militaire accrue. De même, en Libye, la Turquie a joué un rôle crucial dans le conflit, soutenant le gouvernement d’accord national (GNA) contre les forces de Khalifa Haftar. Ces interventions illustrent la capacité d’Ankara à conjuguer intérêts économiques et stratégiques pour étendre son influence.

Le Moyen-Orient, marqué par l’empreinte historique de l’Empire ottoman, constitue un axe central de la politique étrangère turque. Sous la direction de Recep Tayyip Erdogan, la Turquie a adopté une approche proactive pour restaurer son influence dans une région jadis sous sa domination. Les initiatives diplomatiques, économiques et militaires, telles que les interventions en Syrie et en Irak, illustrent cette stratégie. La chute du régime de Bachar al-Assad en 2024, soutenue par Ankara, représente une étape majeure dans l’établissement de l’influence turque en Syrie. En se positionnant comme un soutien aux populations sunnites et en favorisant des projets de reconstruction, Ankara cherche à consolider ses relations avec les nouveaux dirigeants syrien et irakien.

Par ailleurs, la Turquie s’appuie sur le soft power pour renforcer son rayonnement au Moyen-Orient. Les séries télévisées turques, mettant en avant le glorieux passé ottoman, rencontrent un immense succès dans la région, tout comme les programmes d’aide humanitaire coordonnés par la TIKA. En établissant des bases militaires stratégiques, notamment au Qatar, la Turquie affirme également sa présence militaire et élargit son influence dans cette région clé pour ses intérêts économiques et énergétiques. Cependant, cette politique expansionniste suscite des tensions avec d’autres puissances régionales, notamment l’Iran et l’Arabie saoudite. Les alliances fluctuantes et les conflits d’intérêts rappellent que, si la Turquie aspire à être un arbitre au Moyen-Orient, elle reste également un acteur contesté.

L’analyse des ambitions turques révèle une stratégie globale visant à équilibrer les relations avec les grandes puissances tout en consolidant une autonomie stratégique. Cette politique, bien que parfois contestée, reflète la volonté d’Ankara de jouer un rôle central dans le système international. La Turquie navigue ainsi habilement entre les différents blocs de pouvoir, exploitant ses atouts géographiques, historiques et économiques pour s’imposer comme un acteur incontournable. Cependant, ce positionnement comporte également des risques. Les tensions récurrentes avec ses partenaires occidentaux, les rivalités avec les puissances régionales et les contestations internes pourraient fragiliser ses ambitions. Pour rester crédible sur la scène internationale, la Turquie devra continuer à équilibrer ses aspirations avec les attentes de ses partenaires tout en répondant aux critiques liées à sa gouvernance interne. La Turquie incarne un modèle unique dans le paysage international, à la fois pont entre les civilisations, acteur autonome et médiateur influent. Sa capacité à conjuguer ambitions historiques et réalités géopolitiques actuelles fait d’elle une puissance stratégique à surveiller dans les décennies à venir. Plus qu’un simple carrefour géographique, la Turquie aspire à devenir un carrefour d’influences, redéfinissant son rôle dans un monde multipolaire en constante évolution.

[1] IRIS, Publié le 26 novembre 2024, consulté le 10 décembre 2024 https://www.iris-france.org/190755-la-turquie-lincontournable-de-la-scene-internationale-expliquez-moi/

[2] Blue Europe, Publié le 14 avril 2023, consulté le 5 décembre 2024 https://www.blue-europe.eu/fr/fr-analysis/rapports-complets/la-turquie-et-leurope-de-lest-une-opportunite-de-developpement-economique/

[3] “Eyy Avrupa Birligi ! Kendinize gelin. Bizim suandaki operasyonumuzu bir iggal hareketi diye nitelendirmeye çaligirsaniz isimiz kolay kapilari açariz 3.6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz.” Phrase prononcée par Recep Tayyip Erdogan lors d’un discours d’un congrès de l’AKP le 10 octobre 2019.

[4] Ministry of Patriots and Veterans affairs, date de publication inconnue, consulté le 16 décembre 2024 https://www.mpva.go.kr/english/contents.do?key=1327

[5] Lockheed Martin, publié le 26 janvier 2024, consulté le 16 décembre 2024 https://www.lockheedmartin.com/en-tr/index.html

[6] Avrupa Birligi Baskanligi, publié le 9 août 2024, consulté le 16 décembre 2024 https://www.ab.gov.tr/111_en.html

[7] Fondation Robert Schuman publié le 9 septembre 2024, consulté le 19 décembre 2024 https://www.robert-schuman.eu/questions-d-europe/759-chypre-20-ans-d-adhesion-a-l-union-europeenne-entre-singularites-et-theatre-des-oppositions-geopolitiques

[8] Figaro, publié le 30 avril 2017, consulté le 19 décembre 2024 https://www.lefigaro.fr/international/2017/04/30/01003-20170430ARTFIG00061-la-turquie-entre-censure-et-purges-massives.php

[9] European Commision, consulté le 19 décembre 2024 https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content/union-douaniere-ue-turquie

[10] European Commision, publié le 17 décembre 2024, consulté le 19 décembre 2024, https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/news/press-statement-president-von-der-leyen-president-turkiye-erdogan-2024-12-17_en

[11] Toute l’Europe, publié le 7 avril 2021, consulté le 19 décembre 20024 https://www.touteleurope.eu/societe/crise-migratoire-qu-est-devenu-l-accord-entre-l-union-europeenne-et-la-turquie/

[12] Daily Sabah, publié le 7 juillet 2024 et consulté le 19 décembre 2024 https://www.dailysabah.com/politics/germanys-turkish-union-worried-over-rising-mosque-attacks/news

[13] DW, publié le 14 décembre 2023, consulté le 19 décembre 2024 https://www.dw.com/en/germany-to-halt-admission-of-turkey-trained-imams/a-67722838

[14] Erdogan dans un discours destiné aux Turcs d’Europe demande que ceux-ci gardent leurs valeurs turques et d’« Envoyez vos enfants dans de meilleures écoles et achetez les meilleurs voitures possibles » https://www.youtube.com/watch?v=RtvQAa5U1AU

[15] TheGuardian, publié le 12 mars 2017, consulté le 19 décembre 2024 https://www.theguardian.com/world/2017/mar/12/netherlands-will-pay-the-price-for-blocking-turkish-visit-erdogan

[16] Hurriyet, publié le 29 mai 2023, consulté le 19 décembre 2024 https://secim.hurriyet.com.tr/28-mayis-2023-secimleri/cumhurbaskanligi-yurtdisi-secim-sonuclari/

[17] African Union, publié en 2024, consulté le 18 décembre 2024 https://au.int/en/partnerships/intro

[18] Turkish Ministery of Foreign Affairs, publié en 2022, consulté le 18 décembre 2024 https://www.mfa.gov.tr/turkiye-africa-relations.en.mfa

[19] African Union, publié le 16 décembre 2021, consulté le 18 décembre 2024, https://au.int/fr/node/41270

[20] GIS REPORTS, publié le 9 avril2024, consulté le 18 décembre 2024 https://www.gisreportsonline.com/r/turkey-influence-africa/

[21] Anadolu Ajansi, publié le 25 mai 2022, consulté le 18 décembre 2024https://www.aa.com.tr/fr/afrique/afrique-la-tika-a-réalisé-1884-projets-à-travers-le-continent-ces-5-dernières-années/2597281

[22] UNESCO, publié le 21 septembre 2023, consulté le 19 décembre 2024 https://www.unesco.org/fr/articles/250-millions-denfants-non-scolarises-ce-quil-faut-savoir-sur-les-dernieres-donnees-de-lunesco-

[23] International Airport Review, publié le 24 juin 2024, consulté le 19 décembre 2024 https://www.internationalairportreview.com/news/223834/turkish-airlines-awards/

[24] TUA Ajansi, date de publication inconnue, consulté le 19 décembre 2024 https://tua.gov.tr/tr

[25] Cihat Yayci, Libya TÜRKIYE’NIN DENIZDEN KOMSUDUR, Edition Girdap, p.15

[26] Turkish MFA, consulté le 19 décembre 2024 https://www.mfa.gov.tr/la-politique-de-zéro-problème-avec-nos-voisins.fr.mfa

[27] Anadolu Ajansi, publié le 23 juillet 2024, consulté le 19 décembre 2024 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/filistin-turk-tipi-kalkinma-modelinin-oncusu-tika-ile-kalkiniyor-/1210550

[28] Middle East Eye, publié le 23 décembre 2023, consulté le 19 décembre 2024 https://www.middleeasteye.net/fr/opinion/turquie-geostrategie-golfe-defense-occident-russie-bases-militaires-ccg

[29] Science Po, publié en décembre 2016, consulté le 22 décembre 2024 https://www.sciencespo.fr/enjeumondial/fr/odr/les-refugies-syriens-en-turquie.html#:~:text=Selon%20les%20dernières%20données%20du,accueil%20de%20réfugiés%20au%20monde.

[30] Anadolu Ajansi, publié le 22 décembre 2024, consulté le 23 décembre 2024 https://www.aa.com.tr/fr/politique/damas-hakan-fidan-rencontre-le-chef-de-la-nouvelle-administration-syrienne-ahmed-al-charaa-/3431551

[31] Franceinfo, publié le 27 décembre 2024, consulté le 29 décembre 2024 https://www.francetvinfo.fr/monde/revolte-en-syrie/plus-de-30-000-syriens-sont-rentres-en-syrie-depuis-la-turquie-en-17-jours-selon-ankara_6979898.html