Victoire militaire, défaite politique ? Au sujet d’un mythe de la guerre d’Irak de 2003.

Quand l’échec militaire de la « contre-insurrection » peut être comblé par la politique au niveau local.

Un truisme répandu veut que les guerres occidentales depuis 1945 soient gagnées militairement et perdues politiquement.

L’argument est à peu près le suivant : les militaires tiennent le terrain, mais les politiciens, par manque d’objectifs clairs, gâchent ces efforts.

Nous n’allons pas discuter ici de la pertinence de l’idée générale, mais les exemples qui viennent à l’esprit sont nombreux : Algérie, Vietnam, Afghanistan, Mali et Irak.

Or, dans ce dernier cas, c’est exactement l’inverse qu’il s’est produit.

En réalité, la situation militaire en Irak fin 2006 est très préoccupante : au cours de la guerre, la coalition a perdu près de 8 300 hommes contre 24 000 insurgés, soit un bien mauvais ratio, même sans compter les supplétifs irakiens.

C’est bien 8300, car cela inclu ici les 3500 sous-traitants de l’armée américaine qui furent tués en Irak et qu’on a tendance à oublier.

Or, ces derniers sont tant intégrés au système logistique américain qu’il est complètement artificiel de les séparer du reste des militaires.

Les réformes de Donald Rumsfeld (la fameuse « Révolution dans les Affaires Militaires ») ont cherché à refondre l’armée américaine pour ne garder que les brigades de mêlée et les joujoux high-tech, quitte à externaliser tout le reste.

Par exemple, l’armée américaine ayant bien du mal à recruter des mécanos et refusant d’allouer les ressources pour les former en interne, elle est obligée de les arracher à prix d’or au privé.

Pas de blindés en état de marche sans ces légions de sous-traitants !

En réalité, l’essentiel de la logistique, ainsi que du travail d’escorte des convois et même de garde du périmètre des bases était effectué par des sous-traitants.

Ça n’a donc pas de sens de les compter séparément des soldats.

Certes, beaucoup d’insurgés furent arrêtés plutôt que simplement tués. Mais beaucoup furent très vite relâchés, de telle sorte que ce ratio de 1 pour 3 n’est sans doute pas si trompeur que cela.

Couplé à l’anarchie qui régnait dans le pays, il dépeint un bien sombre tableau.

L’usure de l’armée américaine se faisait durement ressentir sans qu’une quelconque pacification ne soit au rendez-vous.

Pour beaucoup, la défaite paraît probable. Le colonel Peter Devlin, dans une interview en septembre 2006, affirmera plus ou moins que la guerre était perdue.

La situation inspira au colonel Michel Goya (@Michel_Goya) un article au titre évocateur : « les vainqueurs impuissants ».

Mais alors, comment les américains ont-ils redressé la barre ? Simple : les manœuvres politiques du corps des officiers juniors.

On a beaucoup glosé sur le « Surge » américain de 2007 et le ô combien génialissime David Petraeus, mais en réalité, le général n’a fait qu’appliquer à grande échelle les solutions qui remontaient depuis plusieurs mois des unités engagées sur le front.

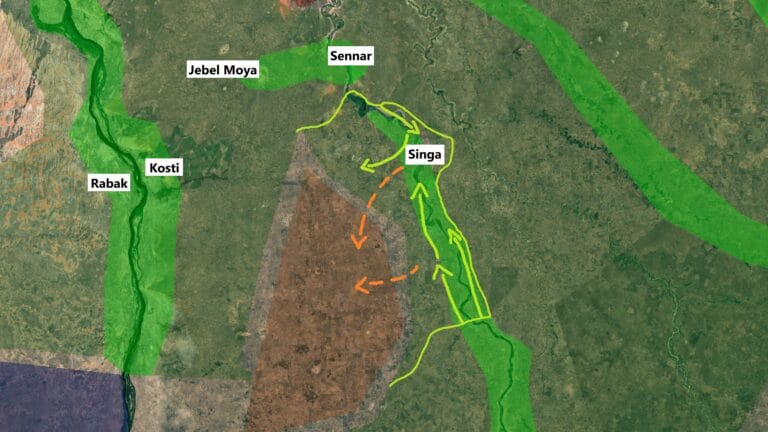

Un peu partout dans la zone sunnite d’Irak (Falloujah – Ramadi – Anbar), l’on voyait des majors ou des lieutenant-colonels se mettre à négocier des arrangements politiques directement avec les tribus locales, le tout de leur propre initiative.

Ainsi, le lieutenant-colonel McLaughilin a par exemple proposé aux tribus de leur confier le contrôle des mairies et forces de police locales, là où les américains avaient jusque là eu tendance à tenter de renforcer la mainmise du gouvernement de Bagdad.

La plupart des tribus sunnites craignaient que le nouveau régime irakien, dominé par les chiites, n’utilise son pouvoir à leur détriment, aussi avaient-elle largement participé à l’insurrection.

En leur donnant le contrôle sur les institutions locales…

… les Américains faisaient certes le deuil d’une quelconque centralisation étatique, mais ils résolvaient leur principal grief.

Les tribus accueillirent d’autant mieux cette initiative que les Américains payaient bien et parce qu’al-Qaeda commençait à leur courir sur le haricot.

Car al-Qaeda en Irak, ancêtre de l’Etat Islamique, avait passé les dernières années à s’imposer au sein de l’écosystème insurgé irakien à travers des tactiques brutales d’intimidation, d’extorsion et de cannibalisation, qui avaient laissé beaucoup de mauvais sang.

Les tribus avaient même commencé à lever des milices et à contacter les officiers américains sur place afin de deviser un plan pour régler leurs comptes avec al-Qaeda.

Ces projets furent grandement facilités par les efforts diplomatiques mentionnés plus haut.

Aussi, quand l’administration Bush annonça l’arrivée massive de renforts en 2007 (le « Surge ») et la nomination de Petraeus en tant que chef militaire, les américains tombèrent sur un milieu très favorable à la négociation et la coopération.

En quelques mois, les djihadistes avaient presque été détruits par ces efforts combinés.

Notez que le véritable point de bascule là-dedans n’a pas du tout été l’envoi de renforts militaires, mais bien l’exploitation du capital de bonne volonté bâti par les officiers…

…au cours des années passées. Ironiquement et malgré ce qu’imaginait Rumsfeld, les militaires américains ont pu sortir la tête haute, non pas en tuant tout ce qui bougeait planqués dans leurs chars et leurs hélicoptères…

…mais après avoir mis les mains dans le cambouis et rencontré en personne les figures d’autorité locale.

Une telle chose ne fut rendue possible que par des décisions conscientes, par exemple d’effectuer des patrouilles à pied afin de se mêler plus directement à la population.

Une leçon que d’aucuns pourraient bien méditer…

Source : Innovation, Transformation, and War: Counterinsurgency Operations in Anbar and Ninewa Provinces, Iraq, 2005-2007

Julien Lazzarotto