Histoire militaire de la guerre en Ukraine. Chapitre 7 : La Crise Stratégique Ukrainienne (2024-2025)

Depuis l’échec de la contre-offensive de l’été 2023, l’Ukraine semble avoir compris qu’il serait impossible de mettre fin à la guerre par une campagne décisive de quelques mois. Elle eut également pour conséquence de renvoyer fermement l’initiative du côté russe et de contraindre l’Ukraine à la défensive, ce qui la rejeta à nouveau dans une dynamique d’attrition. Certains commentateurs ont affirmé que ce changement de posture était délibéré et visait à « épuiser » l’occupant, mais cette idée paraît quelque peu douteuse : l’on fait rarement le choix délibéré d’une guerre d’attrition, car personne n’a vraiment envie de s’empêtrer dans une affaire longue, coûteuse et sale. Il serait plus juste de dire que l’on s’y résout lorsque l’on y est contraint par la force des choses, lorsque son adversaire se révèle trop solidement ancré pour qu’une opération audacieuse menée par le génie de quelques hommes puisse le faire chanceler.

Cela est d’autant plus vrai qu’une guerre d’attrition pure tend à rendre le cours des choses plus prévisible, car celle-ci est finalement une bête affaire de ratios. Si l’un des camps d’une guerre d’attrition possède deux fois plus d’hommes, de moyens matériels et d’argent, alors son adversaire doit tuer deux fois plus d’ennemis, détruire deux fois plus de véhicules et provoquer deux fois plus de destructions économiques. Bien sûr, les choses sont un peu plus subtiles que cela, et il faut prendre en compte la capacité effective à puiser dans ces ressources : peut-être qu’un camp possède deux fois plus d’hommes grâce à sa démographie plus importante, mais que son administration est deux fois moins efficace et n’arrive donc pas à transformer efficacement ces citoyens en soldats, ce qui fait que le nombre de troupes sur la ligne de front est quasiment égal de part et d’autres. De même, peut-être qu’un camp détruit trois fois plus de blindés, mais que l’industrie de réparation de son adversaire est si efficace que la majorité de ces derniers peuvent être remis en service en quelques semaines.

Si les deux camps sont toutefois similaires en à peu près tous les points, mais que l’un d’entre eux a deux fois plus de ressources à sa disposition, alors ce dernier finira par l’emporter s’il parvient à maintenir un ratio de pertes inférieur à 2 (et, bien sûr, s’il n’y a pas d’évènements imprévus comme une révolution de palais, une intervention étrangère, ou une simple lassitude des décideurs politiques devant la durée de la guerre). Or, c’est précisément là que se situe le problème pour l’Ukraine, car les indicateurs dont nous disposons nous paraissent indiquer clairement que sa position stratégique a désormais atteint un point critique.

La crise démographique

Comme nous l’avons dit, pour remporter une guerre d’attrition, il faut que les ratios de pertes soient clairement favorables à l’un des deux camps. Dans le cas du conflit russo-ukrainien, puisque la Russie est 4 à 5 fois plus peuplée que l’Ukraine et que sa population n’a pas l’air significativement plus opposée à la guerre que celle de son adversaire (Moscou recrute toujours sur base du volontariat plutôt que de faire appel à la conscription), l’armée de Kiev doit systématiquement mettre hors de combat 2.5 à 3.5 fois plus d’ennemis qu’elle-même n’en perd, et ce uniquement pour maintenir un équilibre des forces stable.

Nous ne possédons évidemment pas de données exactes sur les pertes des deux belligérants, mais quelques initiatives privées nous permettent d’obtenir un seuil minimum. Dans le cas ukrainien, le site ualosses.org, qui répertorie les nécrologies ainsi que les avis de disparition des militaires de Kiev, recensait début juin 2025 les noms de 142 000 tués et disparus. Cette dernière précision (« et disparu ») est d’ailleurs importante à relever, car depuis début 2024, l’armée ukrainienne semble avoir drastiquement réduit le nombre de soldats qui voient leur statut de « tués » être reconnu officiellement par l’armée : l’on a en parallèle assisté à une explosion du nombre de militaires portés disparus [1]. L’on ne peut que spéculer sur les raisons de cet état de fait, mais il semble plausible que le gouvernement ukrainien cherche à éviter de verser les généreuses compensations promises aux familles des soldats tombés au combat : la guerre affecte très lourdement le budget ukrainien, qui dépend déjà presque entièrement des aides occidentales et ne peut plus guère emprunter sur les marchés. Nous ne pouvons nous lancer dans une analyse détaillée du budget ukrainien, mais celui qui se pencherait sur la question trouverait qu’environ 50% de ce dernier est constitué d’aides financières américaines et européennes, de telle sorte qu’il ne peut malheureusement guère se permettre des largesses pécuniaires.

A ces 140 000 pertes s’ajoutent les amputations, lesquelles engendrent donc des pertes définitives puisque les amputés deviennent inaptes au combat (hormis quelques cas exceptionnels, qui ne peuvent remplir que des rôles subalternes et certainement pas servir dans l’infanterie). Le 6 février 2024, l’on estimait que 40 000 militaires avaient été amputés depuis le début de la guerre ; si l’on considère que le taux d’amputation est resté constant ces trois dernières années, celui-ci doit s’approcher de 60 000 en juin 2025. En somme, l’on peut estimer de façon presque certaine qu’au moins 200 000 soldats ukrainiens sont définitivement hors de combat, qu’ils aient été tués, portés disparus ou amputés. Il est tout à fait possible que cela s’élève à 250 000 voire plus, mais ce chiffre de 200 000 a l’avantage de ne pas reposer sur de la spéculation et sert tout aussi bien notre propos, aussi nous baserons-nous sur lui.

En plus de ces pertes définitives, il faut également compter les blessés plus ou moins graves. Ces pertes, bien que temporaires, nécessitent tout de même d’être remplacées sur le front : un soldat dont un os est cassé, qui a perdu beaucoup de sang ou qui doit subir une chirurgie pour extraire du shrapnel de son corps ne sera pas apte au combat pendant plusieurs semaines ou mois, et il faudra bien quelqu’un pour tenir sa position dans l’intervalle. Le gouvernement ukrainien a déclaré début 2025 que 380 000 soldats avaient été blessés au cours de la guerre ; si l’on enlève les amputés que nous avons déjà comptabilisés, il reste tout de même environ 300 000 blessés plus ou moins sérieux. Ces chiffres signifient que l’armée ukrainienne a dû trouver, tout au long de la guerre, 200 000 remplaçants définitifs et 300 000 remplaçants temporaires pour tenir le front. Il convient de garder à l’esprit que toutes les unités de l’armée ukrainienne ne sont pas touchées également par ces pertes : les garde-frontières, la police militaire, l’administration ou le personnel affecté à la logistique a subi des pertes bien moins lourdes que les unités d’infanterie combattant au corps-à-corps. Cela veut dire que ces 500 000 pertes ne sont pas réparties sur 1.2 millions d’hommes (taille approximative de l’armée ukrainienne au moment où nous écrivons ces lignes), mais plutôt, par exemple, sur les 750 000 ou 800 000 hommes qui sont effectivement au front.

Autrement dit, être affecté à une unité d’infanterie ukrainienne est, sinon une condamnation automatique à la mort, au moins l’assurance de passer un moment très désagréable : être envoyé au front donne environ 70% de chance d’être tué, amputé ou blessé plus ou moins légèrement. L’on imagine l’impact sur le moral qu’une telle constatation engendre, ce qui finit par se traduire par des abandons de poste : certaines estimations plus ou moins officielles placent à 5000 le nombre de soldats ukrainiens qui désertent par mois (même si les deux tiers environ ne quittent pas l’armée en tant que telle, mais refusent temporairement de retourner servir dans leurs unités à cause de la corruption ou de mauvais traitements). Nous n’avons pas abordé ici les pertes russes, mais sauf à croire que ces derniers aient subi (minimum) 400 000 morts, 100 000 amputés et 700 000 blessés (plus 8000 déserteurs par mois), alors l’Ukraine a échoué à maintenir un ratio de pertes favorables, non pas pour gagner la guerre, mais seulement pour conserver l’équilibre démographique entre les deux belligérants. Or, rien n’indique que les pertes russes soient aussi élevées : le site Mediazona (https://200.zona.media/), qui recense les nécrologies de soldats russes, n’est parvenu à n’en trouver « que » 111 500 en juin 2025. Bien entendu, les pertes réelles doivent être plus élevées, mais le fait que les pertes russes recensées par Mediazona soient sensiblement identiques aux pertes ukrainiennes recensées par ualosses.org ne semble pas indiquer une telle disproportion, surtout dans la mesure où les Russes sont à l’offensive depuis près d’un an et demi.

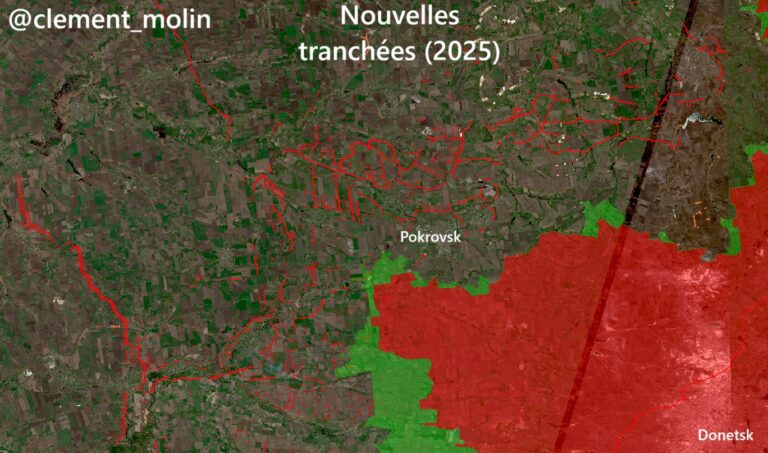

Ce constat est d’autant plus problématique que ces pertes impliquent que le front ukrainien est constamment en flux tendu, comme l’indiquent d’ailleurs les nombreux témoignages de soldats se plaignant d’être en sous-effectif partout sur le front. D’ailleurs, le fait que des unités russes parviennent régulièrement à s’emparer de villages ou de positions fortifiées sans rencontrer beaucoup de résistance (comme ce fut le cas début juin 2025 à la lisière de l’oblast de Dnipro) semble confirmer cet état de fait. Dans ces conditions, tout l’effort de recrutement ukrainien est employé à boucher ces « trous » et à raccommoder tant bien que mal le front en envoyant les recrues (par conséquent souvent mal formées) tenir les lignes défensives dans le Donbass ou dans le sud du pays. Or, ce drainage continu empêche l’armée ukrainienne de disposer d’une importante réserve stratégique à l’arrière, ce qui l’empêche d’effectuer des relèves et des rotations d’unités le long du front. Un tel état de fait achève d’épuiser et de démoraliser les défenseurs, puisqu’ils se voient condamnés à une défense sans fin faute de camarades pour prendre le relai et leur permettre de souffler un peu. Cela a également pour conséquence de forcer l’état-major à démanteler systématiquement les nouvelles unités qu’il créé pour renforcer des portions du front éloignées les unes des autres. Ainsi, la 157ème brigade fut par exemple pratiquement dissoute avant même la moindre opération de combat, parce que Kiev avait besoin de parer à plusieurs urgences simultanées et qu’il ne disposait manifestement pas de plusieurs unités qu’il pouvait affecter en bloc à tel ou tel endroit.

Enfin, la dernière conséquence de cette situation, c’est l’impossibilité pour l’Ukraine de constituer un corps offensif de grande ampleur. Comme nous l’avons dit ailleurs, une armée moderne à l’offensive consomme des quantités faramineuses de ressources, humaines comme matérielles, de telle sorte que toute action offensive demande une importante préparation en amont afin de constituer des stocks qui seront utilisé dans l’attaque. On imagine qu’une armée à ce point en flux tendu aurait d’immenses difficultés à mettre sur pied un tel corps de bataille. Or, une telle chose est très problématique, car l’Ukraine a elle-même statué que la victoire consisterait pour elle en une reconquête de tous les territoires occupés jusqu’à atteindre les frontières de 1991. Dans la mesure où il paraît improbable que les Russes quittent de leur plein gré l’Ukraine si on leur demande poliment, cet objectif de libération du territoire ne peut être obtenu que par une victoire décisive, impossible à atteindre dans les conditions que nous avons décrites.

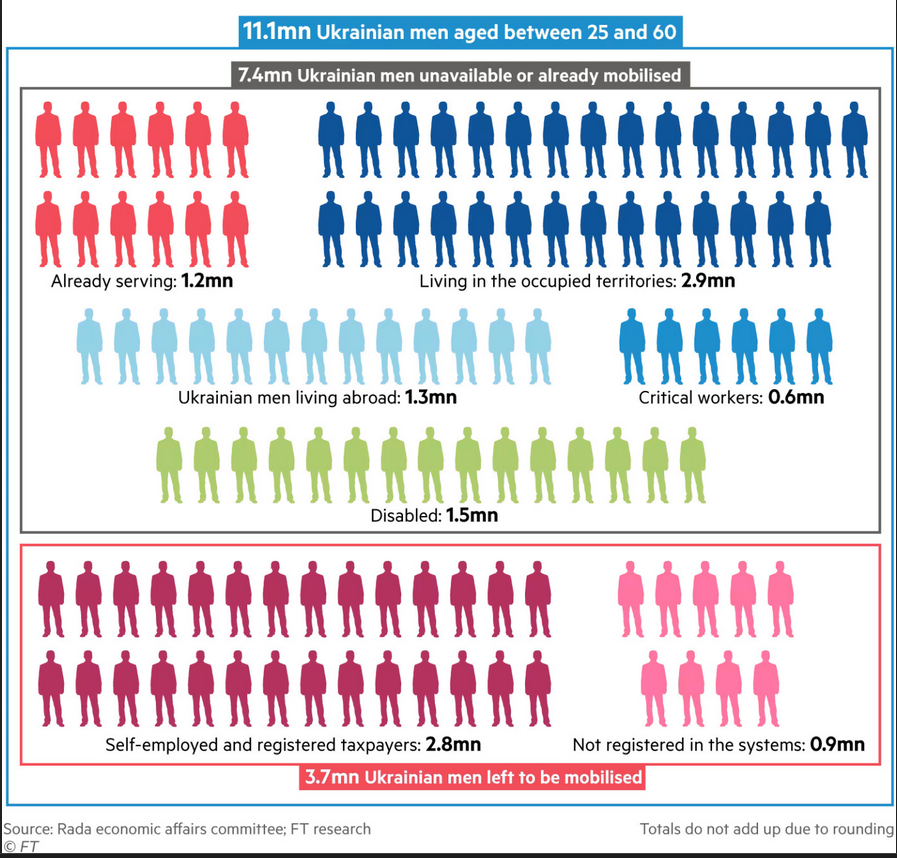

Et encore n’avons-nous fait qu’évoquer la question de la démographie : il y aurait sans doute bien des choses à dire sur le matériel, comme par exemple le fait que la production occidentale de canons d’artillerie ne parvient pas à suivre le rythme de l’usure des batteries employées par les Ukrainiens. En l’état, l’Ukraine se retrouve donc face à une très grave crise : si elle n’arrivera évidemment jamais « à court » d’hommes, de munitions ou de véhicules, il existe cependant un risque très réel que des sections entières du front se retrouvent complètement dégarnies et ouvrent donc la voie à des avancées russes. Or, il semble bien que la capacité de mobilisation humaine de l’Etat ukrainien soit arrivée au maximum de ce qu’il pouvait envisager : d’après les estimations du Parlement, environ 10% des citoyens masculins entre 25 et 60 ans servent sous les drapeaux, mais ce chiffre monte à 24.5% si l’on enlève les inaptes au service, ceux qui vivent à l’étranger ou en territoire russe et le personnel civil des industries critiques. Bien peu de sociétés dans l’histoire ont été capables de dépasser ce seuil de 25%, et ce d’autant plus qu’une bonne partie des 75% restants constituent ou bien des contribuables dont les impôts sont une source de financement indispensable pour l’Etat, ou bien des personnes non-enregistrées dans les systèmes, donc qui vivent probablement dans les marges et n’ont guère envie de servir dans les tranchées.

Un certain nombre de commentateurs occidentaux (le colonel Michel Goya, par exemple) ont évoquée l’idée, pour permettre à l’Ukraine de se sortir de cette situation, d’abaisser l’âge de la mobilisation de 25 à 18 ans pour dégager plus d’effectifs disponibles. Jusqu’ici, le gouvernement ukrainien s’y est refusé, d’une part car les conséquences politiques d’une telle décision pourraient se révéler désastreuses, mais aussi parce qu’il est probable que la démographie ukrainienne (qui est rien moins que catastrophique) soit incapable de se permettre le sacrifice de sa jeunesse. Mais même à supposer que Kiev s’y résolve, la tranche d’âge 18-24 ans est composée d’environ 750 000 jeunes hommes : tous ne pourront évidemment pas être mobilisés et surtout pas d’un seul coup, l’absorption de cette masse serait lissée sur plusieurs mois voire plusieurs années. Même à supposer que 30% finissent par servir sous les drapeaux (ce qui serait une estimation généreuse), cela serait probablement assez pour combler les « trous » pendant deux ou trois ans de plus en compensant les pertes des trois dernières années, mais ne dégagerait jamais assez de troupes pour renverser la tendance.

L’Ukraine, donc, se trouve dans une situation vraiment peu enviable. Prise dans une guerre d’attrition où elle semble désormais clairement avoir le dessous, elle ne dispose pas de moyens lui permettant d’infliger une défaite décisive au gros du corps de bataille de l’armée russe, comme son échec lors de l’offensive de l’été 2023 l’a démontré. De plus, ses partenaires occidentaux, qu’il s’agisse de l’Union Européenne ou des Etats-Unis, ne sont pas parvenus à produire un volume d’armements suffisant pour contrebalancer cette spirale infernale, et leur avantage technologique s’est révélé bien moins écrasant que prévu. Sans parler du fait que ces partenaires ne sont pas les plus fiables ; or, puisqu’une partie très significative de l’effort de guerre ukrainien repose sur eux (d’un point de vue financier, matériel, et même du renseignement), cela signifie que l’Ukraine est également dans une course contre la montre à ce niveau : elle doit gagner avant que ses partenaires occidentaux ne se lassent et ne la laissent tomber.

Puisque le gouvernement de Kiev refuse d’accéder aux demandes de la Russie (qui équivaudraient en pratique à une mise sous tutelle et à une vassalisation), il doit pourtant trouver un moyen de gagner, d’une manière assez rapide pour le sauver de l’implosion démographique et assez spectaculaire pour conserver l’attention des partenaires occidentaux.

Koursk, ou le microcosme de la myopie stratégique

Par un jeu d’incitations perverses, l’Ukraine est donc contrainte de miser gros sur des « coups » spectaculaires afin d’espérer provoquer des déblocages stratégiques, sans aucune considération pour les dynamiques de fond qui ont cours sur le reste du front. A vrai dire, l’on pourrait même avancer que l’Ukraine est incitée à provoquer la Russie à commettre l’irréparable (campagne massive de frappes contre les civils, par exemple sur les barrages, voire pire) pour provoquer une escalade internationale et finalement une intervention militaire de l’Occident. Une telle volonté, bien sûr, n’est pas prouvée, mais les actions ukrainiennes indiquent un appétit disproportionné pour les « coups de communication » risqués au plus haut niveau, et l’offensive de Koursk en 2024 en est peut-être l’exemple le plus typique.

Au cours de l’été 2024, il commençait à devenir clair que la guerre tournait fermement en défaveur de l’Ukraine. L’échec de l’offensive de 2023, ainsi que la chute de la forteresse d’Avdiivka laissaient clairement présager de la tournure « attritionnelle » des opérations, que Kiev ne pourrait guère la supporter bien longtemps. En d’autres termes, l’Ukraine était en train de perdre la guerre. L’état-major décida donc manifestement de frapper un grand coup en envahissant massivement le territoire russe dans la province de Koursk. Le raisonnement sous-jacent à cette offensive n’est pas tout à fait clair, mais il semble pouvoir se résumer à peu près comme suit : puisque la défaite de l’armée ukrainienne au Donbass n’était plus qu’une question de temps, il fallait menacer un objectif politiquement crucial pour le Kremlin, afin qu’il panique et y redirige massivement des troupes. Menacer la ville de Koursk, et surtout sa centrale nucléaire, constituait typiquement le genre de séismes politiques recherchés par une telle opération. Il s’agissait également de mettre les occidentaux devant le fait accompli : un article du New York Times indique que les Américains n’avaient pas été tenus au courant de l’offensive et que, une fois à l’intérieur du territoire russe, les Ukrainiens firent de leur mieux pour convaincre leurs alliés d’entériner définitivement les frappes de missiles dans la profondeur.

Seulement, dès la deuxième semaine, cet audacieux pari (pour reprendre les mots d’un Guillaume Ancel) avait clairement échoué. Les Ukrainiens s’étaient emparés de quelques villages et de la bourgade de Soudja, pour un espace total de 850 kilomètres carrés environ, mais avaient été bloqués par les unités russes situées à proximité : ils n’avançaient plus et piétinaient désormais dans cet étroit corridor. Or, une telle position était très désavantageuse : les quelques terrains vagues de la campagne russe n’offraient aucune protection, aucun réseau de route ne reliait vraiment ces conquêtes au reste du territoire ukrainien et, surtout, ce nouveau front était très éloigné des bases logistiques de Kiev, de telle sorte qu’il risquait de siphonner les moyens qui auraient normalement dû être affectés au Donbass (car les assaillants étaient obligés de créer de nouveaux dépôts d’armement, de nouveaux hôpitaux de campagne, de nouvelles « navettes » logistiques faisant des allers et retour au lieu de bénéficier d’infrastructures préexistantes).

Contre toute logique, les Ukrainiens décidèrent de s’y maintenir coûte que coûte. Zelensky déclara qu’il souhaitait utiliser ce territoire occupé à son avantage lors d’éventuelles négociations : l’élection américaine de 2024 battait alors son plein, et le candidat Donald Trump s’était fait fort de résoudre le conflit entre Kiev et Moscou aussi rapidement que possible. Si l’Ukraine était contrainte à la négociation, son dirigeant escomptait échanger ce morceau de territoire russe contre des portions du Donbass occupés par le Kremlin. Seulement, un tel espoir était vain : Vladimir Poutine avait annoncé que Koursk ne ferait l’objet d’aucune négociation, car il pensait pouvoir chasser ses adversaires de la province rapidement par la force. Cette attitude était somme toute logique : les Ukrainiens occupaient une position intenable, loin de leurs bases logistiques et surtout de leurs défenses anti-aériennes ou matériel de brouillage, tandis que leurs rares routes de ravitaillement étaient sous surveillance constante des drones russes (et en particulier des drones pilotés par fibre optique, dont nous avons détaillé l’utilité dans un article précédent). Les vidéos en provenance de Koursk ne tardèrent pas à dépeindre des routes jonchées de carcasses de véhicules ukrainiens, dont certains avaient d’ailleurs simplement été abandonnés faute de disposer de carburant et de pièces détachées. Au fond, les Ukrainiens rencontraient le même genre de problèmes que les Russes en 2022 : logistique exposée et insuffisante, manque de pièces de rechange, impossibilité de parer à certaines armes adverses, etc.

Cet état de fait n’était pas arrangé par la composition disparate des unités qui prirent part à la bataille. Pour mener à bien leur offensive, les assaillants avaient dû compter sur un amas de bataillons provenant de brigades éparses (comme le releva avec étonnement le colonel Michel Goya à l’époque), ce qui s’explique par la remarque que nous avons faite précédemment sur la nécessité constante de démembrer les brigades pour les envoyer à divers endroits du front : l’assemblage de bataillons et régiments que les Ukrainiens déployèrent à Koursk est une conséquence directe de leurs contraintes en termes d’effectifs. Malgré tous ces problèmes qui ne tardèrent pas à s’accumuler, les Ukrainiens décidèrent de déployer des forces considérables au cours des 8 mois que dura la bataille. Les pertes qui en résultèrent furent catastrophiques. L’internaute @naalsio26 , de tendance pro-ukrainienne, parvint à identifier 97 chars, 346 véhicules de combat d’infanterie, 399 véhicules de transport blindés et 56 pièces d’artillerie ukrainiennes perdues à Koursk (qu’il s’agisse de capture, d’abandon ou de destruction). A titre de comparaison, cela représente environ 38% de la composante blindée (et d’artillerie) ainsi que près de 80% de la composante mécanisée et motorisée des 9 brigades préparées par les Occidentaux dans le cadre de la contre-offensive de l’été 2023. Ces pertes seraient donc équivalentes à la destruction complète de trois brigades, plus la perte de la composante d’infanterie de 4 ou 5 autres brigades supplémentaires. Cela est relativement cohérent avec les trouvailles du site ualosses.org, qui est parvenu à identifier les noms d’environ 9200 morts et disparus ukrainiens pour l’offensive de Koursk [2]. L’on peut probablement estimer que le total de morts, blessés et disparus côté ukrainien s’élevait à 20 000 soldats, et peut-être même plus.

Bien entendu, il ne s’agissait pas pour autant d’un tir aux pigeons, et les Russes eux-mêmes subirent des pertes. Seulement, nous voulons souligner que l’Ukraine a engagé, et surtout perdu, un corps de bataille équivalent à celui qui devait remporter la guerre à Zaporijjia à l’été 2023 pendant près de 8 mois, le tout pour des objectifs qui relevaient plus de la communication que de la haute stratégie et qui étaient devenus clairement inatteignables au bout de quelques semaines. L’Ukraine a gaspillé l’équivalent de deux divisions (peut-être l’un des derniers groupements offensifs importants qu’elle pourra constituer) simplement pour réaliser un coup médiatique, et ce en infligeant des pertes assez modestes aux Russes (@naalsio26 recense 1.25 véhicules ukrainien perdu par véhicule russe, un ratio trois fois moins bon que pour le reste du front, et surtout trois fois inférieur à ce qu’il faudrait atteindre pour maintenir le fameux équilibre de l’attrition dont nous parlions plus haut). Pendant ce temps, l’on constata une nette accélération des progrès russes au Donbass, qui ne ralentit que dans les premiers mois de l’année 2025, lorsque Moscou prit la décision de concentrer des forces pour liquider une bonne fois le saillant de Koursk. Ce bref répit ne compensa sans doute pas le siphonnage de ressources que constitua cette aventure, et il y a fort à craindre que les conséquences pour la défense du Donbass s’en feront encore ressentir pour l’année 2025.

Pour autant, la décision ukrainienne de s’accrocher à Koursk n’est rien de plus qu’un symptôme du problème que nous évoquions plus haut. L’opération fut entérinée et soutenue bien au-delà du raisonnable, simplement parce qu’il n’y a pas de réponse évidente à la question : « Sinon, quoi ? ». La situation stratégique ukrainienne ne se prête guère à beaucoup d’optimisme, de telle sorte que Kiev en est réduit à espérer qu’un coup d’éclat loin du théâtre principal de la guerre (le Donbass) provoque des imprévus à exploiter. Une telle chose n’est pas forcément impensable ; seulement, quand on en est réduit à espérer un Deus Ex Machina pour se tirer d’affaire, c’est généralement que la partie est perdue depuis bien longtemps.

[1] Ainsi, ualosses comptait environ 0.7 disparus pour 1 tué avant avril 2024, puis environ 2.5 disparus pour 1 tué à partir de cette date !

[2] Ce chiffre comprend environ 6800 disparus, ce qui semble cohérent avec une offre récente de la diplomatie russe de renvoyer les dépouilles de près de 6000 soldats ukrainiens que l’armée de Moscou a récupéré sur le champ de bataille.

Encore une fois je voudrais saluer la qualité remarquable du travail de Julien Lazzarotto.

C’est fluide, agréable à lire avec un ton totalement neutre qui nous change de tout ce que l’on peut lire sur ce conflit.

Un grand bravo