Le Tibet face à une menace hydrique et culturelle

La Chine construit 193 barrages sur les rivières du Tibet, perturbant des écosystèmes, marginalisant les Tibétains et affectant aussi les pays en aval. Une crise géopolitique et écologique.

En 1950, la Chine envahit le Tibet, un pays souverain, sous prétexte de « libérer » sa population. En réalité, dès 1951, les accords des 17 points marquent une occupation stratégique. En 1959, le soulèvement tibétain est écrasé, poussant le Dalaï-Lama à s’exiler..

Des « libérateurs » devenus conquérants.

Les années 60 voient la destruction de 90 % des monastères.

La Révolution culturelle (1966-76) réprime brutalement la culture tibétaine. Pékin intensifie depuis la sinisation pour affirmer son contrôle sur cette région stratégique.

Avec ses glaciers, le Tibet est le château d’eau de l’Asie. Il abrite les sources du Brahmapoutre, du Mékong et du Yangtsé. 2 milliards de personnes dépendent de ces fleuves. Pékin contrôle ainsi une ressource vitale pour ses voisins.

Le projet de barrage géant sur le Yarlung Tsangpo (Brahmapoutre) alarme l’Inde. Selon le Center for Policy Research à New Delhi, « ces barrages menacent les moyens de subsistance des communautés en aval ». Une inquiétude stratégique dans une région disputée.

La Chine prévoit un barrage sur le Brahmapoutre capable de produire 60 GW, soit 3 fois la capacité du barrage des Trois-Gorges. Ce projet, en zone sismique, fait craindre des catastrophes écologiques et hydriques pour le nord-est indien.

Pays allié de Pékin, le Bangladesh reste préoccupé. Sheikh Rokon, militant de Riverine People, déclare : « Les voisins en aval ont des raisons légitimes de s’inquiéter. Le flux d’eau sera perturbé. » Il appelle à des discussions multilatérales.

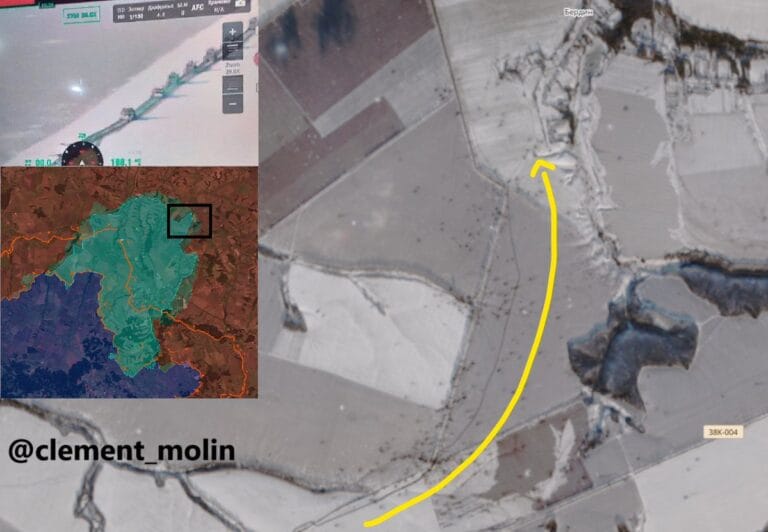

Depuis 1950, la Chine a déplacé 1,2 million de Tibétains pour ses grands projets. Les barrages aggravent cette marginalisation en détruisant des terres ancestrales et en bouleversant l’écosystème local.

Comme ici où un secrétaire adjoint du Parti communiste chinois du comté de Gonjo visite des foyers à Sa-ngen, dans la région autonome du Tibet, en mars 2024, pour convaincre les habitants d’accepter la relocalisation proposée de leur village, près de Lhassa.

Avec 11 barrages sur le Mékong, Pékin réduit de 10 % les débits saisonniers, aggravant les sécheresses en Thaïlande, Cambodge et Laos. Les écosystèmes, cruciaux pour 60 millions de personnes, sont en danger.

Le Cambodge souffre déjà de barrages réduisant ses stocks de poissons. Selon un rapport environnemental : « Le modèle chinois de gestion de l’eau perturbe la biodiversité locale et amplifie la dépendance régionale. »

L’Inde et le Bangladesh ont exprimé des critiques, mais aucun mécanisme régional contraignant n’a été mis en place. Les appels de Sheikh Rokon pour un dialogue multilatéral restent sans réponse de la Chine.

Malgré les rapports critiques, la communauté internationale reste discrète, freinée par les enjeux économiques liés à la Chine. Les appels des ONG comme Riverine People et Save Tibet EU peinent à mobiliser.

Depuis 2009, 150 Tibétains se sont immolés pour dénoncer l’occupation chinoise. Ces actes désespérés, invisibilisés par la censure, symbolisent l’impuissance face à une répression systématique.

Le Dalaï-Lama, exilé en Inde depuis 1959, reçoit le Nobel de la paix en 1989. Il prône une « voie médiane », demandant l’autonomie culturelle et religieuse, mais Pékin rejette ce dialogue.

En contrôlant les eaux du Tibet, Pékin augmente son influence régionale. Les barrages deviennent un levier diplomatique face à ses voisins. « Une domination hydraulique inquiétante, » selon un expert indien.

Les barrages modifient les débits naturels, perturbent la faune aquatique et appauvrissent les sols en aval. Le Bangladesh, pays deltaïque, pourrait perdre jusqu’à 30 % de ses terres fertiles d’ici 2050.

Le réchauffement climatique a déjà réduit les glaciers tibétains de 15 % depuis 2000. Ces glaciers alimentent les dix plus grands fleuves d’Asie, affectant la sécurité hydrique de 2 milliards de personnes. Les barrages accentuent ce déclin en perturbant les débits naturels.

En contrôlant les eaux du Yarlung Tsangpo et du Mékong, la Chine pourrait réduire de 30 % les apports saisonniers en aval, selon le Center for Policy Research. Pour le Bangladesh, cela signifie des pertes agricoles et une salinisation accrue des sols deltaïques.

Une étude du World Bank Group prédit une forte augmentation de la salinisation des sols au Bangladesh entre 2008 et 2050, menaçant l’agriculture, notamment dans les régions côtières. Cette évolution, mesurée en ppt, risque de dévaster les rendements agricoles locaux.

Les barrages chinois fournissent 360 GW d’électricité, soit 30 % de la production mondiale d’hydroélectricité. Cependant, ces projets, selon Brahma Chellaney, « transforment l’eau en rme géopolitique ». Le déséquilibre écologique alimente tensions et inégalités.

Avec ses 193 barrages, la Chine verrouille les ressources hydriques du Tibet, transformant l’eau en un levier stratégique sans précédent. Pour les pays en aval, cela signifie dépendance et vulnérabilité. Si ces fleuves s’assèchent, c’est toute l’Asie qui suffoque.

Peio Ascarat